🐘映画を観て生まれた「問い」——ゾウは何語で話すの?

3月23日の午前中から、探究型学習の事前プログラムとして、参加者の皆さんと一緒に映画『星になった少年』を鑑賞しました。実在した少年・坂本哲夢さんが、タイで“象使い”として生きる道を選んだ実話をもとにしたこの作品。上映中、参加者の表情は真剣そのもの。涙を流す人も多く、「中学生でタイに行って、象と暮らすなんてすごい!」「お母さんやお姉ちゃんも反対しないで応援してるのが感動的だった」といった声もありました。家族や夢への向き合い方に、多くの参加者が心を動かされたようです。

🔍「問い」から始まる本物の学び

そんな感動の中から自然に生まれたのが、あるひとつの問いでした。

「ゾウって、“何語”で話してるの?」

「ゾウ同士に“共通語”ってあるの?」

「人とゾウって、言葉が通じなくても気持ちがわかるのかな?」

哲夢さんとゾウの間にあったのは、ただの命令や指示ではなく、**時間をかけて築かれた信頼と、心のつながり。**それは、人と人の言葉以上に深く、強い“コミュニケーション”だったのかもしれません。

🧠探究型スタディの意味とは?

私たちが実施している「探究型スタディ」は、知識を覚えることが目的ではありません。参加者自身が「問いを持つこと」から出発し、実際に見て、聞いて、感じて、考えて、自分なりの答えをつくり出す—— “体験 × 思考 × 表現”が一体となった、本物の学びのプロセスです。

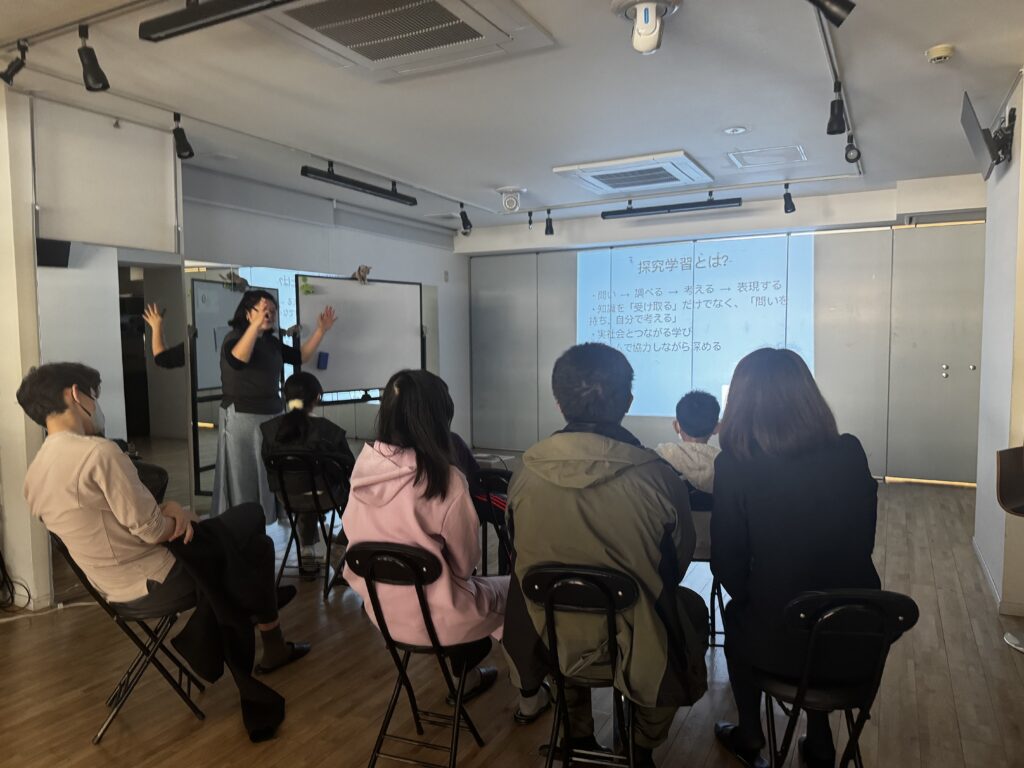

このプログラムには、早稲田大学の野中先生も協力してくださり、事前学習では「探究型スタディの目的と手法」について説明してくださいました。

探究型スタディの目的について、野中先生はこう語ってくれました:

- 「大切なのは、問いを持つこと。そして自分の力でそれを深めていく姿勢です」

- 「知識を集めるだけでなく、“世界をどう見るか”という視点を育ててほしい」

このような学びのプロセスこそが、総合型選抜(旧AO入試)にも求められる力——「考える力」「発信する力」「行動する力」の土台になります。

🐘「ふれあい」から学ぶ、命と関係性

また、これから訪れる「市原ぞうの国」では、参加者は実際にゾウとふれあう機会を持ちます。鼻で触れられたり、エサをあげたり、間近で見るゾウの表情から伝わってくるもの——それは言葉では説明できない“命と命の関係性”です。

ただ見学するだけではなく、ふれあいを通して「この動物は何を感じているのか」「自分は何を感じたか」を探ること。これが、机の上では決して学べない、本当の“生きた学び”になるのです。

🖍 みんなでつくる「学びの場」

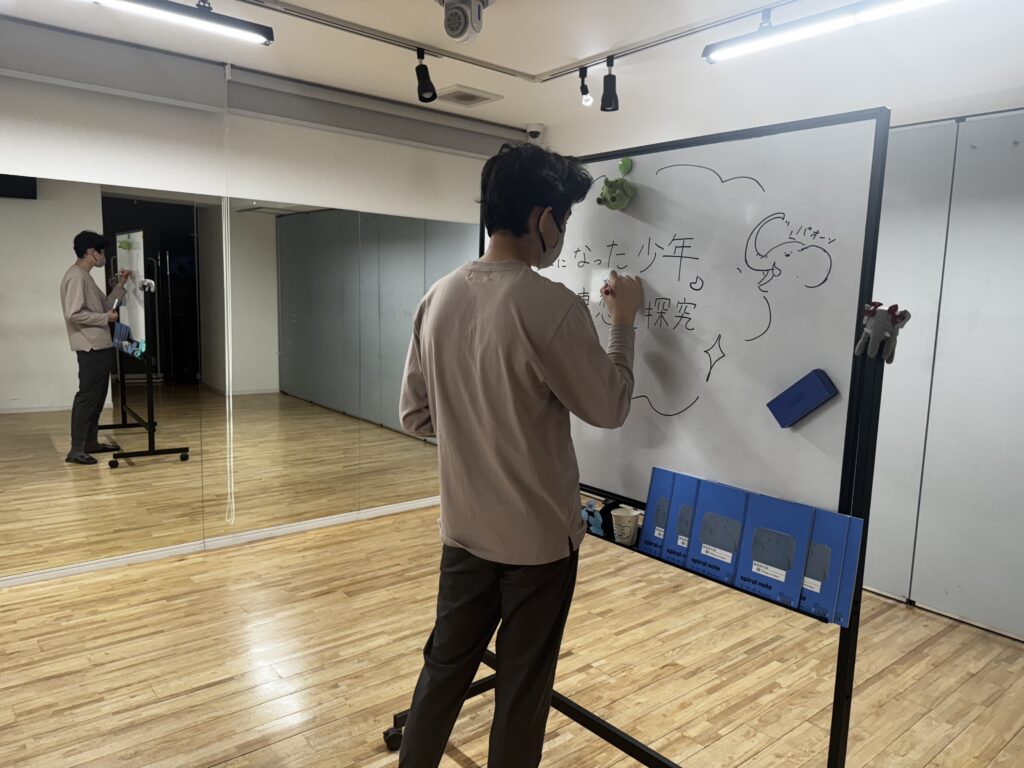

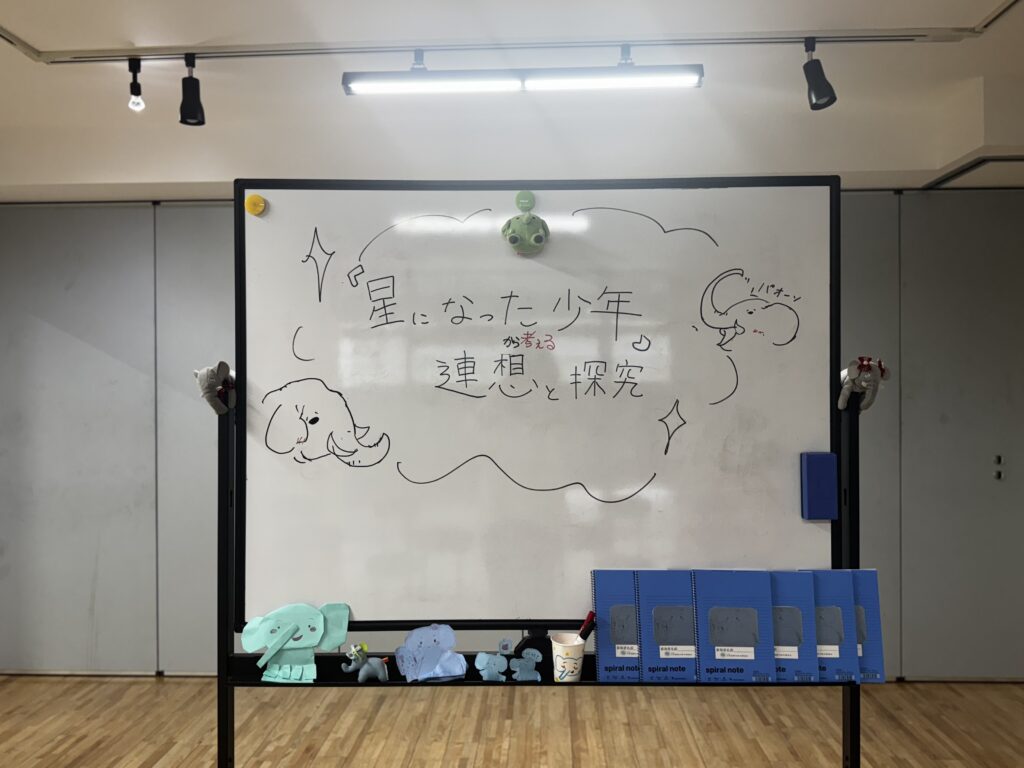

今回の準備では、参加者自らが折り紙やイラスト、看板づくりなどにも取り組みました。「どうすればもっと雰囲気が楽しくなるかな?」と考えながら、自分たちの手で場をつくっていく姿に、頼もしさとワクワクを感じました。

こうした“自主的な活動”が生まれることこそ、探究型スタディの大きな価値です。誰かにやらされるのではなく、「自分がやりたいから動く」。その姿勢が、学びの深さを変えていきます。

そして私たちはこう考えています。子どもと大人という関係ではなく、「参加者」あるいは「協力者」として、一緒に学び合えたらどんなに素敵だろう、と。

問いを持ち、共に考え、共に感じる。そうやって築いていく関係こそが、この活動の何よりの財産になるはずです。

🌱 最後に

参加者はこれから、自分の目と心で「ゾウにとっての“言葉”」や「人と動物のつながり」を確かめに行きます。この旅の中で、彼らはただ動物のことを知るだけではありません。

世界と自分とのつながり、自分の問いに向き合う力、そして命を感じる心を育てていくのです。

私たち大人も、そんな彼らの探究の旅を見守り、共に考える仲間でありたいと思います。

「学ぶ」とは、“誰かから教わること”ではなく、“共に気づき、共に育つこと”。 私たちは、そんな学びの場をこれからも大切にしていきます。